- Cursorを使っていない方

- Cursorに興味のある方

えむ

えむ本書ではCursorの破壊力を実感できるのでCursorを使っていない方にはおすすめの一冊です。

すでにCursorを活用している方にとっては新鮮味は薄いかもしれないのでご注意ください。

書籍紹介のスタンスは以下の記事にまとめていますので参考にどうぞ!

📖 紹介する書籍

『AI駆動開発完全入門 ソフトウェア開発を自動化するLLMツールの操り方』(著:田村 悠)

公式サイト記載の概要は以下の通りです。

エンジニアの生産性を劇的に高める必携書

体験しながらAI駆動開発をマスターできる! 本書では、AIコードエディタCursor(カーソル)を使ったAI駆動開発のノウハウを学んでいきます。大きく準備編、基礎編、実践編の3パートで構成しており、準備編ではCursorなど開発環境の導入を行い、基礎編ではオセロ、2048などのシンプルなパズルゲームを開発。その後の実践編では音楽配信サービス的なWebアプリケーション開発を通じて本格的なAI駆動開発を体験します。多数のプロセスを経る開発をAIによって効率化し、エンジニアの生産性をアップする手法がしっかり身につきます。

一言でいうとどんな本?

「Cursorの破壊力を体験できる本」です。

読んだきっかけ

- ChatGPTは課金もして頻繁に使っていたけど、CursorやGitHub Copilotなどのエディタは使用していなかった

- 存在は知っていたので一度しっかり学びたかった

結果的に読んで大正解で、もっと早くCursorを使えばよかったと後悔したため紹介させていただきます。

今は課金をしてCursorをバリバリ実務でも使っています。

注意点

この書籍の発売日は 2025/1/22 なので本記事執筆時点では発売から 3~4ヶ月しか経っていませんが、AI関連のツールは進歩が早く、すでに書籍の内容からUIがリニューアルされています。

アップデート内容に関しては Cursor公式Changelog をチェックしてみてください。

他にも以下のリンクのようにアップデート内容をまとめいる方がいらっしゃるのでググってみるのもいいと思います。

また、Cursorの無料バージョンは2週間のトライアル期間が設定されているので課金をしたくない方は2週間以内に書籍を終わらせましょう。

内容について

要点をピックアップしたいと思います。最も重要な点はハンズオンを通してCursorを使ってアプリを実装することです。

AI駆動開発とは

本書では「AIを使ってシステム開発の速度とクオリティの向上を図ること」と定義されています。

AI駆動開発のメリット

定義の通り「システム開発の速度とクオリティの向上」が見込めます。

本書のハンズオンを通してメリットをかなり実感できると思います。

また、Cursorのような AI ツールを使うことでエンジニアの集中力向上、コーディングストレス減少などのメリットがある、という調査結果も書かれています。

僕も業務でCursorを使い始めてこのようなメリットを実感しています。

生成AIやwebアプリの基礎

Cursorの使い方だけではなく生成AIやwebアプリの基礎的な説明があります。

あくまで基礎的な内容なので説明が足りないと思ったらChatGPTに聞いてみましょう。

(本書でも推奨されています。)

この本の目的はハンズオンを通してとにかくCursorに触れる、ということだと思いますので生成AIやwebアプリを深く学びたい場合は別の書籍を読むといいでしょう。

プロンプト作成のコツ

プロンプト作成のコツも書かれているので ChatGPTなどをあまり使っていない人でもプロンプトの作成には困らないと思います。

ハンズオンで実装できるアプリ

以下の 3 つのwebアプリを実装することができます。

- オセロゲーム

- 2048 ゲーム

- 音楽配信アプリ

この3つのアプリを実装するにあたり、僕は一度も直接コードをいじりませんでした。

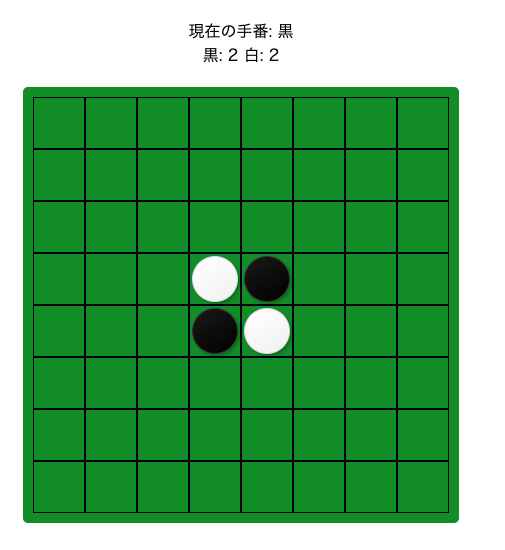

オセロゲーム

本書を通して作ったオセロのwebアプリの画像です。

もちろんブラウザ上で実際にゲームを行うことができます。

アプリのテンプレートは用意されているものの、オセロアプリが本当に一瞬でできちゃいます。

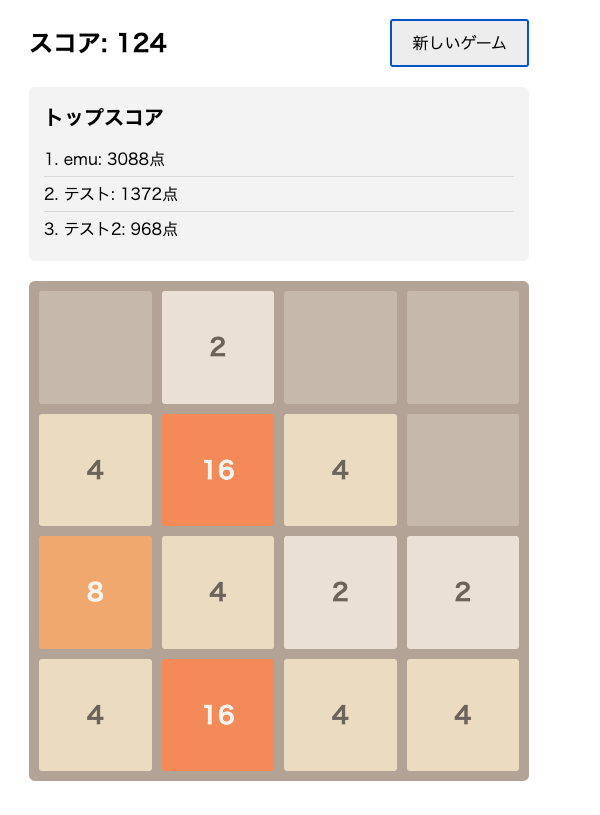

2048ゲーム

同様に2048というゲームのwebアプリ画像です。

オセロよりルールが複雑になり、スコアをデータベースに記録 →トップスコアを表示 といった機能もありますがいくつかプロンプトを書くだけで実装できてしまいます。

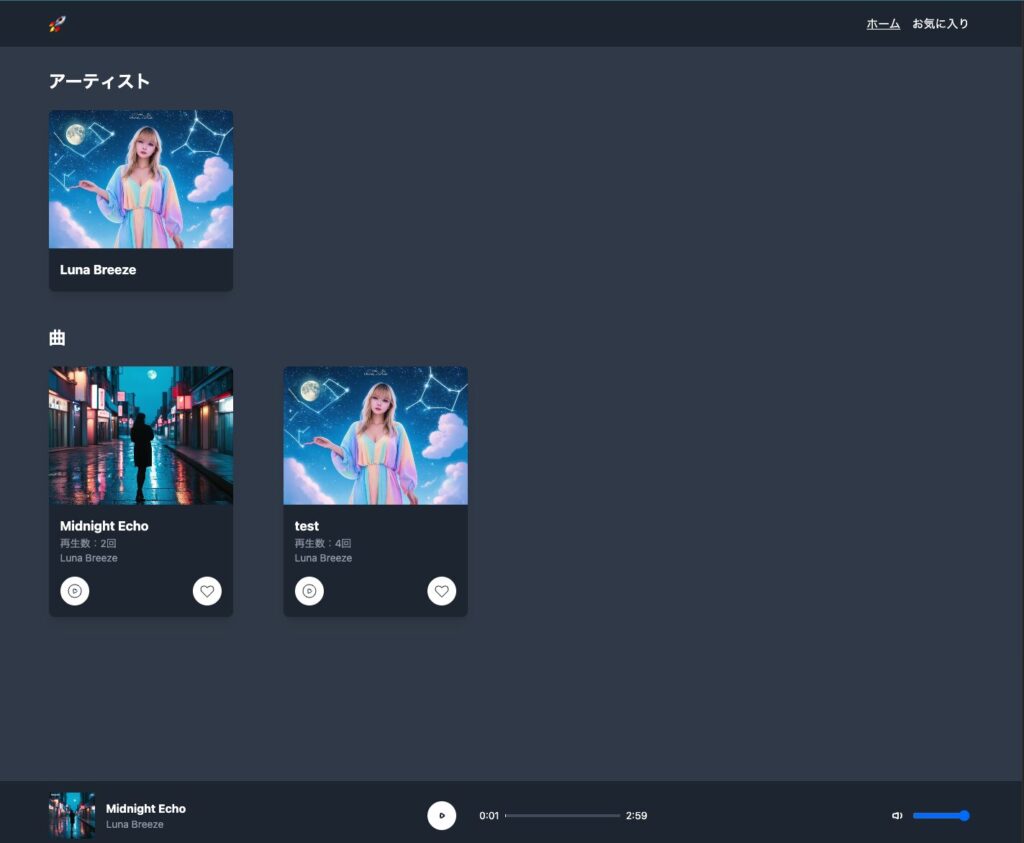

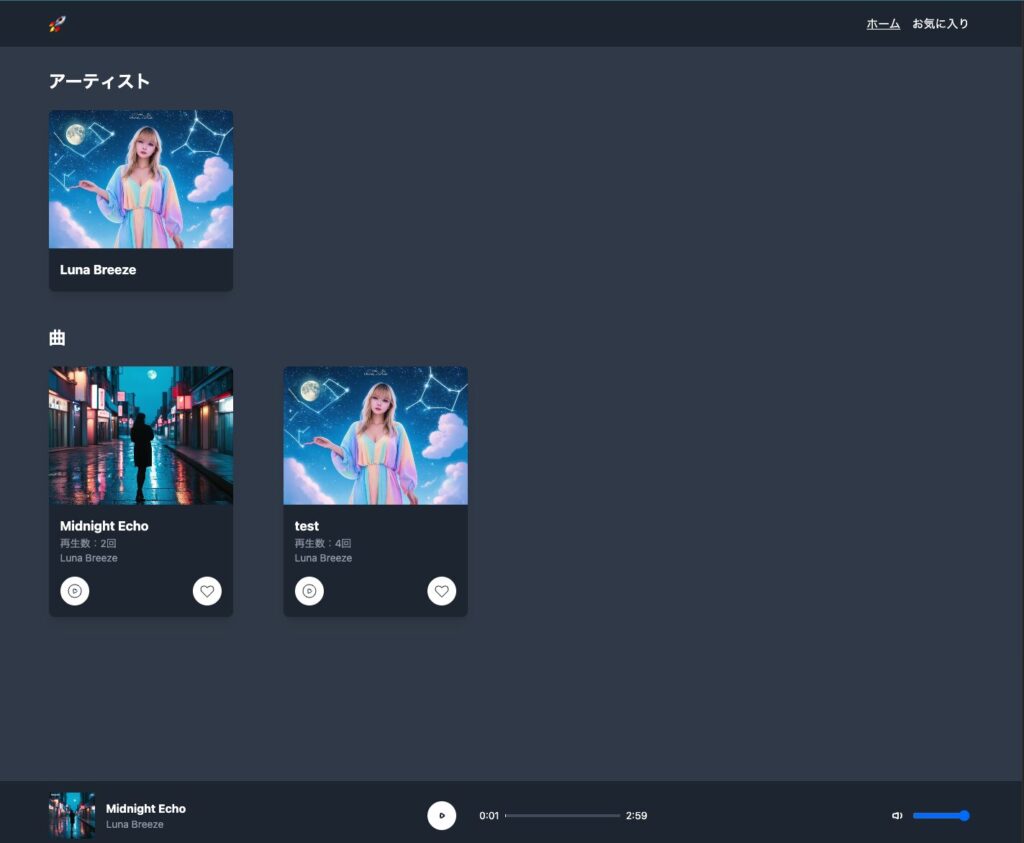

音楽配信アプリ

最後に音楽配信アプリの画像です。

以下のような機能を備えており、今までのアプリよりも複雑ですが最後まで直接コードを触ることなく実装できてしまいます。

- 音楽再生機能

- 音量調節機能

- 楽曲のお気に入り登録・削除機能

- 再生回数の記録・表記機能

- 管理者用ページ

また、仕様書をベースにコードを実装させたり、処理の内容からテストコードも実装させたりと、実装の手順も実戦的になっています。

面白い要素として、アーティストや楽曲に関しても全てAIツール・サービスを通して自分で作成します。

- 架空のアーティスト作成

- ChatGPT

- アーティスト、楽曲のイメージ画像

- Poe

- 楽曲

- Suno

楽しみながら AI ツールを幅広く知ることができますね。

Cursor以外のAIツールについて

本書のメインはCursorですが、その他ChatGPTをはじめとした AI ツール等も Tips として紹介されているので新たなツールを知ることができるかもしれません。

僕も結構知らないツールがありました。

感想

とにかくCursurの凄さを実感できる

Cursorを使っていない人でも導入からアプリ作成まで一通り体験できます。

繰り返しになりますが本当に一度も直接コードをいじることなくアプリができてしまいます。

ChatGPTやClaudeのチャットでもコードを出力することができますが、エディタ上でコードを文脈として新たなコードを生成したり修正してくれたりするので非常に便利に感じると思います。

アプリの難易度がちょうどいい良かった

オセロや2048ゲームではエラーなく実装ができましたが、音楽配信アプリでは時折エラーが出る箇所がありました。

これは生成 AI が毎回全く同じ回答をするわけではないため起こることですが、大切なのはその時どうやって解決するかだと思います。

本書にはエラーが発生した際のCursorを使った対処方法が記載されているので、その手順に従って試行錯誤するといい練習になると思います。

音楽配信アプリはエラー解決も視野に入れた難易度設定になっているのかなと思いました。

ちなみに僕の場合は AI のモデルを変更することで解決することがありました。

本を読み終えるまでがかなり早かった

書籍前半の知識の部分は知っていることが多かったのもありますが、半分以上はハンズオンで構成されているにも関わらずかなりサクサク進みました。

これがまさにAI 駆動開発のメリットを表していると思いました。

しかも、書籍ではSvelteKitというWebフレームワークを使うのですが僕は今までに使ったことはありません。

Cursor を使うことに慣れて業務に活用することが目的だったのでコード全体を理解したわけではないですが、Cursor に慣れるという目的であればすぐに読み終わってしまうかと思います。

実装手順をルール化できる

僕の経験上、スケジュールの都合で仕様書が整備されないまま検証・実装が進んでしまったり全体テストだけしてとりあえず運用する、といったプロジェクトがありました。

その結果、仕様の認識にずれがあったりアプデの際にテストが負担になるといった悪影響が出ていました。

しかし音楽配信アプリの実装で行ったように、

仕様書からコードを実装 → コードからテストを実装(現場によってはテストが先かもしれません)

というAIにとって自然な流れで実装を進めることで仕様書からテストまで一貫した実装が定着すると感じました。

まとめ

今回は『AI駆動開発完全入門 ソフトウェア開発を自動化するLLMツールの操り方』の紹介をさせていただきました。

繰り返しになりますが、Cursorを使っていない方には是非とも読んでいただきたい本です。

AI ツールに関しては今後もチェック・発信していきたいと思います。ではまた!

コメント